1月26日,昆明市综治中心规范化建设暨“四中心”融合试点现场推进会在西山区举行。推进会旨在总结推广西山区融合试点经验做法,安排部署全市“四中心”融合工作,探索创新基层治理体系和治理能力现代化的新模式、新方法,为创建全国市域社会治理现代化合格城市打下良好基础。

市委常委、市委政法委书记李康平出席会议并讲话。他充分肯定西山区在“四中心”融合试点工作中取得的成效。认为西山区理清思路、有序推进“四中心”融合,在物理格局融合、制度机制整合、资源力量聚合等方面取得了成效,让全市的“四中心”融合工作有了学习的榜样和开展工作的方向。

市委政法委领导指出,各县(市)区要认真学习借鉴西山区“四中心”融合试点工作的经验,在接下来的工作中抓好落实不走样。要搞清楚在社区、乡镇(街道)层面,“四中心”要融合什么力量、干什么事、谁来具体负责等问题,在前期实践探索总结的基础上,坚持目标导向、问题导向,真正实现“小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交、风险不外溢”。

为何是西山经验?西山区的市域治理现代化工作到底做了什么?在具体的“四中心”融合发展过程中究竟有了哪些经验?

高位统筹 先试先行

党的十九大及十九届历次全会对社会治理工作提出了要坚持和完善共建共治共享的社会治理制度,保持社会稳定、维护国家安全等要求。其中,党的十九届四中全会作出了《坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,为新时代探索实践社会治理指明了前进方向、提供了根本遵循。

“加强和创新社会治理,完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体,确保人民安居乐业、社会安定有序,建设更高水平的平安中国。”这是党的号召。

令必行,言必果。十二届市委常委第9次会议指出,要全面加强社会主义民主政治建设,推进市域社会治理现代化,认真践行以人民为中心的发展思想,加强和创新社会治理,建设更高水平的平安昆明、法治昆明,打造高效能治理的边疆民族地区社会治理“昆明样板”。

推动市域社会治理现代化,昆明市始终围绕主要矛盾的新变化着力,始终从社会协同的新机制着力,始终紧贴基层治理的新格局着力,始终从发挥科技支撑的新引擎着力。

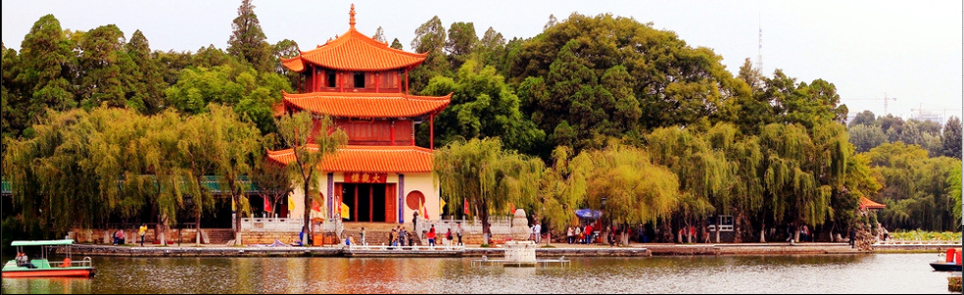

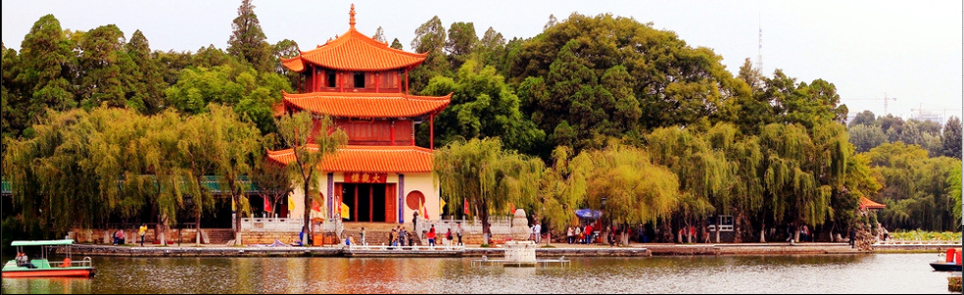

着力点在哪,成效就在哪。对正在建设云南政治中心服务承载区、山水都市品质区、现代服务业活力区的西山区而言,有基础、有资源、有底气,也有能力承接昆明市基层社会治理的试点工作。

于是,2021年10月,在昆明市委政法委的多次调研指导后,西山区主动担当,探索实践综治中心、信访接待中心、矛盾纠纷调解中心、网格化监督指挥分中心“四中心”融合试点工作。4个月以来,在市委政法委、市综治中心大力帮助下,西山区“四中心”融合试点工作逐步找准定位、聚焦目标和重点任务,明确方向、理清思路、有序推进。目前,“四中心”融合工作取得了初步成效。统计数据显示,开展“四中心”融合试点以来,分流交办非警务警情56起,涉及劳资纠纷、群众求助、劳动保障、买卖纠纷等16个类别,办结22起,回访当事人满意率达89%。

完成配置 理顺机制

综治中心、信访接待中心、矛盾纠纷调解中心、网格化监督指挥分中心,涉及面广、涵盖工作多,在融合试点中一时难以全面推进。

“原来是分属不同职能部门的机构,要让其融合办公,这要解决的问题至少有3个:管理、服务和监督。”一位业内人士指出,“四中心”都承担着社会治理重要职责,日常联系越来越紧密,但由于分属不同部门,信息不畅、联动不足,在开展工作过程中难免有配合不到位的地方。

那为什么要推动“四中心”融合?

西山区委常委、区委政法委书记古鹏说:“为了进一步夯实基层社会治理基础,加快推进市域社会治理现代化试点创建,按照先试先行,以人民为中心,践行‘枫桥经验’,切实走好新时代群众路线。”

西山区的“四中心”融合之路,是通过“四中心” 进一步整合资源、做实平台、完善机制、统一流程,形成“一窗式受理、一站式服务、一揽子解决”模式,将基层社会治理、矛盾纠纷化解、重大风险防控落到实处。

同时,推动社会治理和服务重心向基层下移,把更多资源、服务、管理下沉到基层,健全党建引领的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系,健全社区管理和服务机制,推行网格化管理和服务,更好提供精准化、精细化服务,实现“小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交、风险不外溢”,不断提升市域社会治理现代化能力,努力建设更高水平的平安西山。

“四中心”融合,首先要解决合署办公和管理机制的问题。

于是,西山区按照有工作机构、有固定场所、有人员力量、有制度机制、有职责职能、有信息化支撑的“六有”标准,在现有条件的基础上,推动物理格局融合。

区级综治中心在不改变区级“四中心”原有办公地点的基础上,在区综治中心统一挂“四中心”牌子。主要是对各中心进行人员整合,每个中心明确1名分管领导,2至3名工作人员。制定人员派驻、分流交办、联席会议、分析研判、矛盾纠纷多元化解、应急联动等相关制度机制和工作流程12个。组建由律师、法律顾问、法官、检察官等组成的法律专家团队1个。

街道综治中心,即在马街、福海、团结3个街道选取专门区域用于“四中心”融合办公场所,并结合实际进行功能区域调整和改造,按照功能划分,规范设置综治中心、信访接待中心、矛盾纠纷一站式调处中心和网格化监督指挥分中心,同时结合街道实际情况设置派驻工作岗、律师工作室、乡贤工作室、特色调解室、法官工作岗、检察官工作岗、巡回法律岗等“+N”功能室。在中心公共区域设立24小时智能化自助服务区、法律援助平台等特色功能区。

社区综治中心,也就是在红星、船房、西丽园、和平4个社区,按照“四中心”融合试点要求,充分利用社区现有办公条件,对各中心功能区域进行划分和改造。将制度机制、网格分布图、问题清单、需求清单、目标任务等内容上墙。设置法律直通站、派驻工作岗、群众来访接待室、民间调解能手工作室、社区民警工作室、法律咨询室、心理咨询辅导室、分析研判室、视频会议室等功能区域。

有了“硬件”,“软件”要怎样才能形成合力,达到“一加一大于二”的效果?

为握指成拳,融合机制,不断推动资源力量聚合,形成社会治理合力,西山区在区“四中心”组建分析研判平台,以综治中心牵头,组织职能部门、街道、法律团队、政法部门等力量,将一个时间段内社会治安、矛盾纠纷、安全稳定、非警务警情等事项进行分析研判,对问题原因进行深层次分析,从源头、内部查找原因,理清职能部门和企业、公司的相关法律责任,为西山区委、区政府提供参考意见;针对疑难矛盾纠纷,由综治中心牵头,组织相关调解委员会、职能部门、调解能手、法律专家团队,对疑难矛盾纠纷进行把脉会诊,把相关法律关系、法律责任理清楚,当事双方的权利权益弄明白,提出解决的基本路径和基本框架,指导职能部门、街道来进行化解;在社区“四中心”设置专门社区民警工作室(站),社区民警纳入社区班子,担任“四中心”副主任,制定社区民警工作职责,搭建警民互动桥梁,充分调动社区民警所掌握的资源力量,带领社区开展好人口管理、基层社会治理、平安创建各项工作。

结合实际 积累经验

万事开头难,出经验更难,树标杆更是难上加难。但是,西山区就是要啃啃这块硬骨头。

去年11月,西山区开始试点“四中心”融合社会治理模式,马街街道作为试点之一,开始了探索。

在马街街道社会治安综合治理中心,网格化监督指挥中心、信访接待中心、矛盾纠纷调解中心职能已融为一体,在大厅处还设置有接待窗口,往里走,智能平台监控中心可以实时调度查看辖区情况。

“这不是简单地将4个中心放在一间房子里,也不是挂个空壳走过场,而是要起实实在在的作用。”马街街道党工委副书记、政法委员李凡欣介绍说,将4个中心合在一起,可以更好地整合资源,由一个口子进入、一套流程办理,高效推进社会治理工作。

以城市小区为主的西丽园社区,自2021年11月开展社区“四中心”融合试点工作以来,结合“五色服务”工作法,通过全网格、全覆盖、全科化、全民化的“四全”工作方式,构建了“民有所呼,我有所应;民有所需,我有所为”的服务准则。社区依托综治中心,整合各方资源力量,充分利用社区“1+4+N”的站室为居民提供问题解决、矛盾化解等服务,让居民共享“亲情式服务”,居民满意度达98%以上。

而以农村住宅为主的团结街道和平社区,以网格化为基础,以信息化为支撑,以体制机制创新为核心,按照“边建设、边运行、边完善、边达标”的工作思路,不断提升社区“四中心”融合试点工作的实体化、信息化、社会化、专业化和法治化水平。为确保“四中心”融合度不断提高,社区网格中心还对交办的矛盾纠纷调处情况开展跟踪问效,掌握矛盾纠纷化解进度,对限时未能完成化解的矛盾纠纷,及时发出提醒函,督促化解矛盾纠纷。

船房社区是一个以城中村为主的社区,常住人口4500余人,流动人口7.2万余人,是目前昆明市出租房数量、外来人口较多的社区之一。作为西山区“四中心”融合试点之一,社区依托现有的党群服务中心、社区联防中队办公室,建设“一窗式受理、一站式服务、一揽子解决”的社区综治中心,确保工作人员配备到位、保障配置健全到位、衔接运行高效顺畅、职能作用充分发挥、人民群众知晓认可。具体工作中,通过完善“智慧安防”覆盖,强化社会治安中心建设;筑牢“网格单元”基础,强化网格化监督指挥中心建设;健全“信访维稳”措施,强化信访接待中心建设;主动回应“群众关切”热点,强化矛盾纠纷调解中心建设,全力解决群众的急、难、愁、盼问题,切实推动社区社会矛盾纠纷化解、基层社会治理能力现代化,实现“小事不出社区、矛盾不上交、风险不外溢”。

红星社区是典型的纯城市型社区,辖区有2058户企业,3家机关事业单位,有6个小区、居民5536户。所辖的6个居民小区均为高层电梯房,具有人口密度大、商业密集、流动人口多、居民需求标准高、管理难度大等特点。“四中心”融合试点工作启动以来,社区始终坚持党建引领,建章立制统筹推进,尽快将矛盾纠纷化解在社区层面;加强网格细化,推动多方融合,促进商居共治共建共享;突出抓手,利用议事厅职能实现多元共治取得实际成效。其中最突出的一个点是,社区党委充分发挥地域性、知情性等优势,紧贴楼组居民、楼宇商家的需求点、兴趣点,通过打造 “星连心”“共学共乐共帮共惠”文化品牌,把看似不相关的居民楼和商圈楼两个群体进行有效链接,让群众得实惠,让商家得口碑,实现“两楼”一家亲,矛盾纠纷不断减少。(昆明日报)