程冠军 程大中

何为敬畏之心?孔子说:“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。”意思是说,君子要有三种敬畏:敬畏天命,敬畏尊长,敬畏圣人的教导。一个人只有常怀敬畏之心,才能成为一个君子。“君子三畏”主要是对道德的敬畏,这种敬畏在民间通常表现为“离地三尺有神明”的对神灵和天地的敬畏。传统社会所倡导的敬畏之心,有其精华也有其糟粕,但在君权社会里,倒不失为是维护社会和谐稳定的基石。

敬畏之心很重要,敬畏什么更重要;重塑我们的敬畏之心,更是当务之急、重中之重。人们需要敬畏的首先是法律。在法律和道德的基座之上,当代中国,一个公民要有“五种敬畏”,即敬畏法律、敬畏道德、敬畏生命、敬畏自然、敬畏事业。对于一个官员来说,仅有上述“五种敬畏”还不够,而是要有“七种敬畏”,即敬畏法律、敬畏道德、敬畏生命、敬畏自然、敬畏事业、敬畏人民、敬畏权力。

“法者,天下之公器也。”因此,敬畏法律当放在首位。当前,官员腐败呈高发态势,导致官员腐败的原因是多方面的,如失去监督的权力,人生观、价值观的扭曲等等,但这些腐败官员还有一个不容忽视的共同特点——对法律没有敬畏之心。很多贪官东窗事发、身陷囹圄之后在悔过书中说自己因为“不懂法律”才走向了贪腐之路。“不懂法律”几乎成了贪官们为自己开脱的最佳借口。这些贪官是真的不懂法律吗?非也。不是他不懂法律,而是他对法律没有敬畏之心。

对道德的敬畏应紧随法律之后。如果说法律是红线,道德就是黄线。康德的墓碑上刻有他的这样一段名言:“有两种东西,我对它们的思考越是深沉和持久,它们在我心灵中唤起的惊奇和敬畏就会日新月异,不断增长,这就是我头上的星空与心中的道德定律。”古人所倡导的“君子三畏”大多属于道德的范畴。在现实社会里,法律和道德好比是一个天平的两端,二者共同托起社会的公平正义。一个人对于法律的敬畏主要体现的是对法的畏惧之下的尊敬;而对于道德的敬畏是一种人性的自觉。正如中国传统社会所共同追寻的“礼、义、廉、耻”之“四维”,“仁、义、礼、智、信”之“五常”。对于这些传统道德追求,我们要重塑敬畏之心。

敬畏生命是敬畏的底线。人作为万物之灵,既是万物的主宰,也与万物和谐共生,因此必须学会敬畏生命。生命不仅包括人类自身,也包括大自然中的一切生命。“非洲圣人”艾伯特·史怀哲说:“只有我们拥有对于生命的敬畏之心时,世界才会在我们面前呈现出它的无限生机。”在现实中我们看到,有的地方官员在发展经济的时候,为了经济利益竟然置群众的生命于不顾,在强拆中致死人命,这就是一种对生命的不敬。试问,有什么样的东西比人的生命更重要呢?

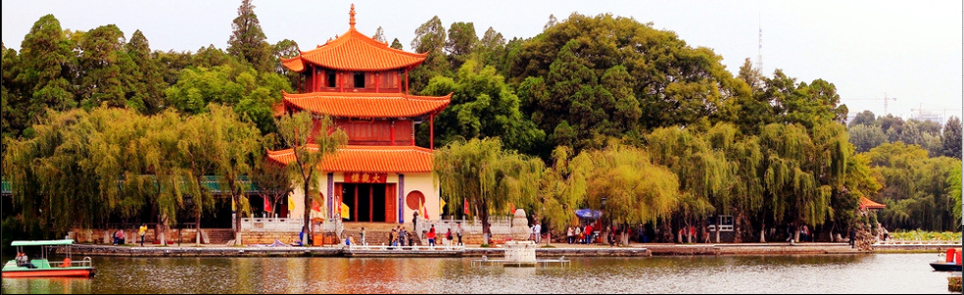

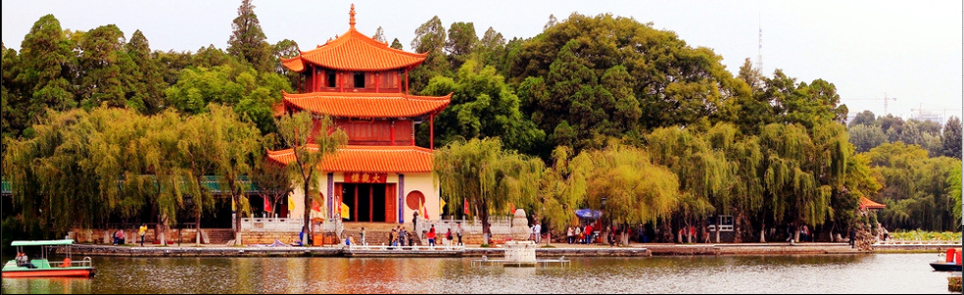

为什么要敬畏自然?因为大自然给予我们生命,并且让我们延续生命、享受美好。大自然是脆弱的,她经不起人类对她肆无忌惮的破坏和蹂躏;大自然有时又是不可抗拒的,她一旦发怒,人类和万物在它面前又是那样渺小。人类依靠自然生存和发展,有时候也要同自然作斗争,但是我们绝不能违背自然规律,甚至为了自身的发展破坏自然。如果是那样,我们将会受到大自然的惩罚,毁灭的将是人类自己。因此,人类唯有敬畏自然,才能与自然和谐相处。

敬畏事业才能有所作为、有所担当,敬畏事业才能在获取个人成功的同时推动社会发展和进步。

如果说法律是维护社会公平正义的最后一道防线,那么重塑敬畏之心则是培育尊法守法、尊道贵德社会的必然选择。

(来源:云南法治网)